So wählen Sie den richtigen Geomaten für den Erosionsschutz aus: Zu berücksichtigende Schlüsselfaktoren

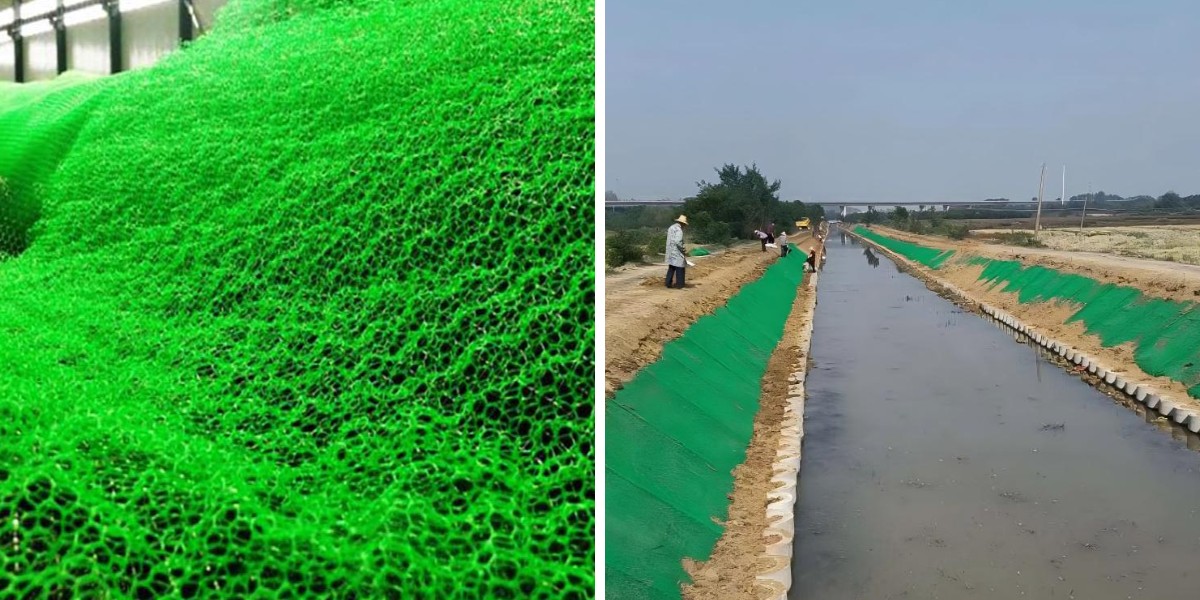

Erosion stellt eine große Gefahr für Baugrundstücke, landwirtschaftliche Flächen, Flussufer und Küstengebiete dar und führt zu Bodenverlust, Infrastrukturschäden und ökologischen Ungleichgewichten. Geomatten, ein synthetisches oder natürliches Fasergewebe zum Erosionsschutz, haben sich als bewährte Lösung zur Bodenstabilisierung und zur Verhinderung von Sedimentabfluss erwiesen. Allerdings sind nicht alle Geomatten gleich – die Wahl der richtigen Matte erfordert eine sorgfältige Bewertung der standortspezifischen Anforderungen. Dieser Leitfaden erläutert die wichtigsten Faktoren bei der Auswahl einer Geomatte zum Erosionsschutz und stellt sicher, dass Ihr Geomatten-Erosionsschutzprojekt dauerhafte Ergebnisse liefert.

1. Bodentyp: Die Grundlage für die Geomattenauswahl zur Erosionskontrolle

Die Bodenzusammensetzung beeinflusst unmittelbar die Wechselwirkung einer Geomatte mit dem Untergrund und ist daher das erste zu bewertende Kriterium. Verschiedene Bodenarten haben spezielle Eigenschaften (z. B. Partikelgröße, Kohäsion, Durchlässigkeit), die präzise Geomattenfacetten erfordern, um die Stabilität zu maximieren.

1.1 Sandige Böden: Verankerung und Sedimentrückhaltung priorisieren

Sandige Böden sind locker, wenig kohäsiv und enorm durchlässig, wodurch sie anfällig für Wind- und Wassererosion sind. Für diese Böden ist eine Geomatte mit hoher Zugfestigkeit und einer dichten, ineinandergreifenden Form unerlässlich. Vlies-Nadelvlies-Geomatten aus Polypropylen oder Polyester eignen sich hierfür ideal. Ihre faserige Matrix fängt Sandpartikel ein und verhindert so deren Abschwemmung, während ihre Flexibilität es ihnen ermöglicht, sich den Bodenkonturen anzupassen. Die Porosität dieser Geomatten fördert zudem das Eindringen von Wasser und beeinträchtigt den Erosionschutz. Achten Sie beim Einsatz einer Geomatte zum Erosionschutz sandiger Böden darauf, dass sie eine Mindestzugfestigkeit von 10 kN/m aufweist, um den Zugkräften durch Abfluss oder Wind standzuhalten. So trägt die Geomatte zu einem optimalen Erosionskontrolle in sandigen Umgebungen bei.

1.2 Tonböden: Fokus auf Drainage und Wurzelintegration

Lehmböden sind bindig, aber langsam entwässernd. Dies führt regelmäßig zu Oberflächenwasseransammlungen und Verkrustungen – beides schwächt die Bodenstruktur und erhöht das Erosionsrisiko. Für Lehmböden ist eine Geomatte, die Wasserableitung und Wurzelunterstützung in Einklang bringt, entscheidend. Gewebte Geomatten mit ihrem strukturierten Maschendesign eignen sich hierfür hervorragend: Sie ermöglichen den Abfluss von mehr Wasser und bieten gleichzeitig ein stabiles Gerüst für das Pflanzenwachstum. Pflanzenwurzeln durchdringen die Geomatte und binden Tonpartikel, was die langfristige Stabilität verbessert. Erwägen Sie außerdem die Verwendung einer Geomatte mit biologisch abbaubaren Zusätzen; diese zersetzen sich mit der Zeit, während sich die Vegetation etabliert, und verringern so die Umweltbelastung. Wählen Sie für Projekte zur Erosionsbekämpfung von Lehmböden eine Geomatte mit einer Durchlässigkeitsrate von mindestens 10⁻³ m/s, um Staunässe zu vermeiden, da eine ausreichende Drainage der Schlüssel zu einer erfolgreichen Erosionsbekämpfung von Geomatten in Lehmböden ist.

1.3 Lehmböden: Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Haltbarkeit

Lehmige Böden (eine Mischung aus Sand, Schluff und Ton) sind relativ kohäsiv und durchlässig, wodurch sie weniger erosionsgefährdet sind, aber dennoch Schutz benötigen. Eine flexible Geomatte – beispielsweise eine Verbund-Geomatte (eine Kombination aus gewebten und nicht gewebten Schichten) – eignet sich hier hervorragend. Die nicht gewebte Schicht hält Sedimente zurück und unterstützt die Keimung der Samen, während die gewebte Schicht die Zugfestigkeit bietet, um einem mäßigen Abfluss standzuhalten. Diese Kombination stellt sicher, dass sich die Geomatte an die ausgewogenen Eigenschaften des Lehmbodens anpasst und sowohl vorübergehenden Erosionskontrolle als auch langfristige Vegetationsunterstützung bietet. Achten Sie bei der Auswahl einer Geomatte für Lehmböden darauf, dass sie die lokalen Umweltanforderungen an die biologische Abbaubarkeit erfüllt, da Lehmböden häufig landwirtschaftlich oder im Landschaftsbau genutzt werden. Diese Ausrichtung stellt sicher, dass die Geomatte zu einem nachhaltigen Erosionskontrolle beiträgt.

2. Umweltbedingungen: Anpassung der Geomatte an standortspezifische Herausforderungen

Umweltfaktoren wie Niederschlag, Hangneigung, Temperatur und Vegetationsziele bestimmen die Leistung einer Geomatte im Laufe der Zeit. Werden diese Voraussetzungen ignoriert, kann dies zu einem vorzeitigen Ausfall der Geomatte und einer unzureichenden Erosionskontrolle führen und den Erfolg Ihres Geomatten-Erosionsschutzprojekts beeinträchtigen.

2.1 Niederschlag und Abfluss: Wählen Sie Geomatten nach Wasserbeständigkeit

In Gebieten mit hohen Niederschlägen kommt es zu starkem Oberflächenabfluss, der einen starken Scherdruck auf Boden und Geomatten ausübt. Für diese Standorte ist eine Geomatte mit hoher Wasser- und Erosionsbeständigkeit unerlässlich. Hier werden Geomatten aus Polypropylen bevorzugt: Sie sind hydrophob (wasserabweisend), verrottungsbeständig und behalten ihre Festigkeit auch im gesättigten Zustand. Achten Sie außerdem auf Geomatten mit einer „rauen“ Oberflächenstruktur – diese verlangsamt die Abflussgeschwindigkeit und verringert die Erosionskraft. Für Gebiete mit einem jährlichen Niederschlag von über 1.500 mm wird eine Geomatte mit einer Dicke von 5–10 mm empfohlen, um starkem Abfluss standzuhalten. In Gebieten mit geringen Niederschlägen können hingegen dünnere, porösere Geomatten (z. B. 2–3 mm dicke Vlies-Geomatten) verwendet werden, die den Schwerpunkt auf die Kontrolle der Winderosion legen und gleichzeitig eine begrenzte Wasserinfiltration ermöglichen. Beide Optionen sind maßgeschneidert, um die Erosionskontrolle der Geomatten basierend auf den Niederschlagsmustern zu optimieren.

2.2 Hangsteilheit: Zugfestigkeit und Haftung der Geomatte priorisieren

Steilere Hänge (über 30 Grad) sind stärkeren Gravitationskräften ausgesetzt, wodurch die Gefahr von Erdrutschen und der Ablösung der Geomatte steigt. Für steile Hänge ist eine Geomatte mit hoher Zugfestigkeit und Verankerungsfähigkeit unerlässlich. Verstärkte Geomatten – mit Kunstfasern oder Netzschichten – bieten die erforderliche Festigkeit mit Zugfestigkeiten von 15–25 kN/m. Verwenden Sie zusätzlich Bodenanker oder Klammern, um die Geomatte am Hang zu befestigen und sicherzustellen, dass sie sich bei starkem Regen oder Wind nicht verschiebt. Für Hänge zwischen 15 und 30 Grad reicht eine moderne gewebte oder nicht gewebte Geomatte (10–15 kN/m Zugfestigkeit) aus. Überlappen Sie die Geomattenränder jedoch immer um 15–20 cm, um eine durchgehende Barriere zu bilden. Vermeiden Sie bei der Geomatten-Erosionskontrolle an Hängen leichte Geomatten (weniger als 200 g/m²), da diese durch Wind oder Abfluss leicht angehoben werden können, was die Wirksamkeit der Geomatten-Erosionskontrolle beeinträchtigen würde.

2.3 Temperatur und Klima: Gewährleistung der Geomattenhaltbarkeit

Extreme Temperaturen – sowohl warme als auch kalte – können Geomatten mit der Zeit zersetzen und so die Widerstandsfähigkeit des Erosionsschutzes gefährden. In Gebieten mit hohen Temperaturen (z. B. Wüsten) sind Geomatten aus UV-stabilisiertem Polypropylen unerlässlich; diese Materialien sind sonnenbeständig und behalten ihre Form bei Temperaturen bis zu 60 °C. In kalten Klimazonen mit Frost-Tau-Zyklen ist eine flexible Geomatte unerlässlich – starre Materialien können zudem reißen, wenn sich der Boden ausdehnt und zusammenzieht. Polyester-Geomatten eignen sich hier am besten, da sie bei Temperaturen bis zu -20 °C flexibel bleiben. Für Küstengebiete, die Salzwasser ausgesetzt sind, wählen Sie eine korrosionsbeständige Geomatte (z. B. HDPE-Geomatten), um eine Zersetzung durch Salznebel zu verhindern. Achten Sie bei der Bewertung einer Geomatte für raues Klima auf ihre Lebensdauer – streben Sie 5–10 Jahre für kurzzeitige Projekte (z. B. Baustellen) oder 15+ Jahre für dauerhaften Erosionsschutz (z. B. Flussufer) an.

3. Leistungsparameter: Bewertung der Geomattenqualität für den langfristigen Erosionskontrolle

Neben Boden- und Umweltfaktoren stellt die Bewertung der Gesamtleistung einer Geomatte sicher, dass sie die Anforderungen Ihres Geomatten-Erosionsschutzprojekts erfüllt. Wichtige Parameter sind Zugfestigkeit, Durchlässigkeit, Vegetationsverträglichkeit und Haltbarkeit.

3.1 Zugfestigkeit: Messen Sie den Widerstand der Geomatte gegen Zugkräfte

Die Zugfestigkeit (die maximale Belastung, der eine Geomatte standhalten kann, bevor sie bricht) ist entscheidend für die Widerstandsfähigkeit gegen Abfluss, Wind und Bodenbewegungen – allesamt Hauptgefahren für den Erosionsschutz von Geomatten. Für die meisten Projekte zum Erosionsschutz von Geomatten wird eine Mindestzugfestigkeit von 10 kN/m (für ebene Flächen) bzw. 15 kN/m (für Hanglagen) empfohlen. Fordern Sie zur Bestätigung Testberichte von Herstellern an und achten Sie auf die Einhaltung internationaler Standards wie ISO 10319 (für Zugprüfungen von Geokunststoffen). Vermeiden Sie Geomatten mit inkonsistenter Festigkeit (z. B. Abweichungen von mehr als 2 kN/m über die Proben hinweg), da diese an anfälligen Stellen versagen können. Berücksichtigen Sie außerdem die Bruchdehnung – eine Geomatte mit 15–20 % Dehnung ist ideal, da sie sich ohne Bruch leicht dehnen lässt, sich an geringfügige Bodenbewegungen anpasst und die Erosionskontrolle der Geomatte langfristig aufrechterhält.

3.2 Durchlässigkeit: Gleichgewicht zwischen Entwässerung und Sedimentrückhaltung

Die Durchlässigkeit (die Geschwindigkeit, mit der Wasser durch die Geomatte fließt) beeinflusst direkt den Bodenfeuchtigkeitsgrad und das Erosionsrisiko und ist daher ein zentraler Faktor für den Erosionsschutz von Geomatten. Eine zu undurchlässige Geomatte führt zu Wasseransammlungen, während eine zu durchlässige Geomatte das Entweichen von Sedimenten ermöglicht. Für die meisten Projekte ist eine Durchlässigkeitsrate von 10⁻³ bis 10⁻² m/s optimal – sie ermöglicht das Abfließen von Wasser und hält gleichzeitig Bodenpartikel zurück. Um die Durchlässigkeit zu testen, verwenden Sie die Standardkopfmethode (gemäß ASTM D4491) und stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse über die gesamte Oberfläche der Geomatte gleichmäßig sind. Wählen Sie für Projekte, die sich auf das Pflanzenwachstum konzentrieren (z. B. Wiederaufforstung), eine durchlässige Geomatte, die Wasser und Nährstoffe zu den Samen durchlässt und so die Keimung und das Wurzelwachstum fördert. Diese Synergie zwischen Geomatte und Vegetation verbessert den langfristigen Erosionsschutz der Geomatte.

3.3 Vegetationsverträglichkeit: Unterstützung der natürlichen Stabilisierung

Vegetation ist ein Schlüsselaspekt des langfristigen Erosionschutzes. Daher ist die Wahl einer Geomatte, die mit Pflanzen harmoniert, für einen hochwertigen Erosionschutz entscheidend. Biologisch abbaubare Geomatten (z. B. Kokosfaser- oder Strohmatten) eignen sich ideal für Projekte, bei denen die Vegetation die Geomatte letztendlich ersetzt – sie zersetzen sich innerhalb von 6–12 Monaten und bieten kurzfristigen Schutz, während die Samen wachsen. Nicht biologisch abbaubare Geomatten (z. B. Polypropylen) eignen sich für dauerhafte Projekte, benötigen jedoch Öffnungen oder Poren, die groß genug sind, damit Wurzeln eindringen können (mindestens 2 mm Durchmesser). Denken Sie auch über vorgesäte Geomatten nach – diese werden mit eingebettetem Gras oder einheimischen Pflanzensamen geliefert. Das spart Zeit und stellt sicher, dass die Vegetation mit den umliegenden Ökosystemen harmoniert. Passen Sie bei Projekten zum Erosionskontrolle mit Geomatten die Abbaurate der Geomatte stets an den Wachstumszeitplan der Vegetation an. Beispielsweise passen schnell wachsende Gräser gut zu 6 Monate biologisch abbaubaren Geomatten, wodurch sichergestellt wird, dass die Erosion der Geomatten während der Vegetationsentwicklung kontinuierlich kontrolliert wird.

Abschluss

Die Wahl der richtigen Geomatte für den Erosionsschutz ist ein strategischer Prozess, der von der Kenntnis der Bodenart, der Umweltbedingungen und der Leistungsanforderungen Ihres Standorts abhängt. Indem Sie die Kompatibilität von Boden und Geomatte priorisieren, sich an lokale Klimabedingungen anpassen und wichtige Leistungskennzahlen überprüfen, stellen Sie sicher, dass Ihr Geomatten-Erosionsschutzprojekt effektiv, langlebig und kosteneffizient ist. Denken Sie daran: Eine gut ausgewählte Geomatte verhindert nicht nur Bodenverlust, sondern trägt auch zur ökologischen Wiederherstellung bei und verwandelt anfällige Gebiete in stabile, gesunde Landschaften. Ob Sie auf einer Baustelle, einem Bauernhof oder einem Flussufer arbeiten, investieren Sie Zeit in die Bewertung dieser Faktoren – der Erfolg Ihres Geomatten-Erosionsschutzprojekts hängt davon ab.

Kontaktieren Sie uns

Name der Firma:S schütteln C Huang Wei neue Materialien Co., Ltd.

Ansprechpartner :Jaden Sylvan

Kontaktnummer:+86 19305485668

WhatsApp:+86 19305485668

Unternehmens-E-Mail:cggeosynthetics@gmail.com

Unternehmensadresse:Unternehmerpark, Bezirk Dayue, Stadt Tai'an,

Provinz Shandong